Hinsichtlich des Leveldesigns und der grundlegenden Mechanik ist Shadow Warrior so altschulig, wie es geht und wie man es ansonsten nur noch von Titeln wie Serious Sam oder Will Rock kennt. Es gibt Gesundheitspacks oder Rüstung in Form von schusssicheren Westen, die aufgesammelt werden müssen. Man kann haufenweise Kisten öffnen, in denen sich Geld oder Munition befindet.

Häufig findet man sich beim Durchstreifen der meist großräumigen, aber linearen Abschnitte in Arena-Kämpfen wieder, bei denen sich die Ausgangs-Türen oder -Schalter erst aktivieren lassen, wenn man alle Gegner erledigt hat. Man ist nicht auf zwei Waffen beschränkt, sondern hat im Laufe der Zeit Zugriff auf neun Todesbringer, angefangen vom Katana über die Schrotflinte und den Raketenwerfer bis hin zu dämonischen „Smartbombs“ oder Todesstrahlen.

Die Ballermechanik zeigt sich ebenfalls schnörkellos: Anlegen, schießen, flatsch, fertig. Deckung wird ohnehin überbewertet – wahre Männer (wie Lo Wang) brauchen keine schützenden Mauern. Und so kommt man schnell in einen sehr angenehmen Spielrhythmus, der allerdings ab der Hälfte kaum noch Überraschungen abseits der sporadischen Bosskämpfe bietet, dafür aber dank entsprechender Zusammenstellungen von Gegnergruppen den Schwierigkeitsgrad anzieht. Man begegnet kaum noch neuen Feindtypen, es gibt nur wenige Abweichungen vom Standardprinzip wie z.B. eine Geschützturm-Sequenz, in der man sich ohne Rücksicht auf Munition losfeuern kann – selbst auf Schalterrätsel wird verzichtet. Auch die platte, bis auf wenige Ausnahmen vorhersehbare Geschichte, vermag es nicht, zusätzliche Akzente zu setzen. Und doch konnte ich mich nur schwer von Mr. Wang losreißen. Denn Flying Hog hat die Spaß-Essenz der alten Shootergarde erfasst. Man wird gefordert, man wird unterhalten – ohne tieferen Sinn, ohne Botschaft. Shadow Warrior ist das Software-Gegenstück zum gerade stattfindenden Revival der Filmaction alter Schule, die interaktive Version von The Expendables oder Bullet to the Head von Walter Hill. Und es gibt haufenweise Kaninchen, die man jagen kann. Doch Vorsicht: Darunter befinden sich auch Puschelschwänze, die bei einem Angriff gefährlicher und unerbittlicher sind als das Killerkaninchen in Monty Pythons „Ritter der Kokusnuss“ – herrlich!

Retro-Technik?

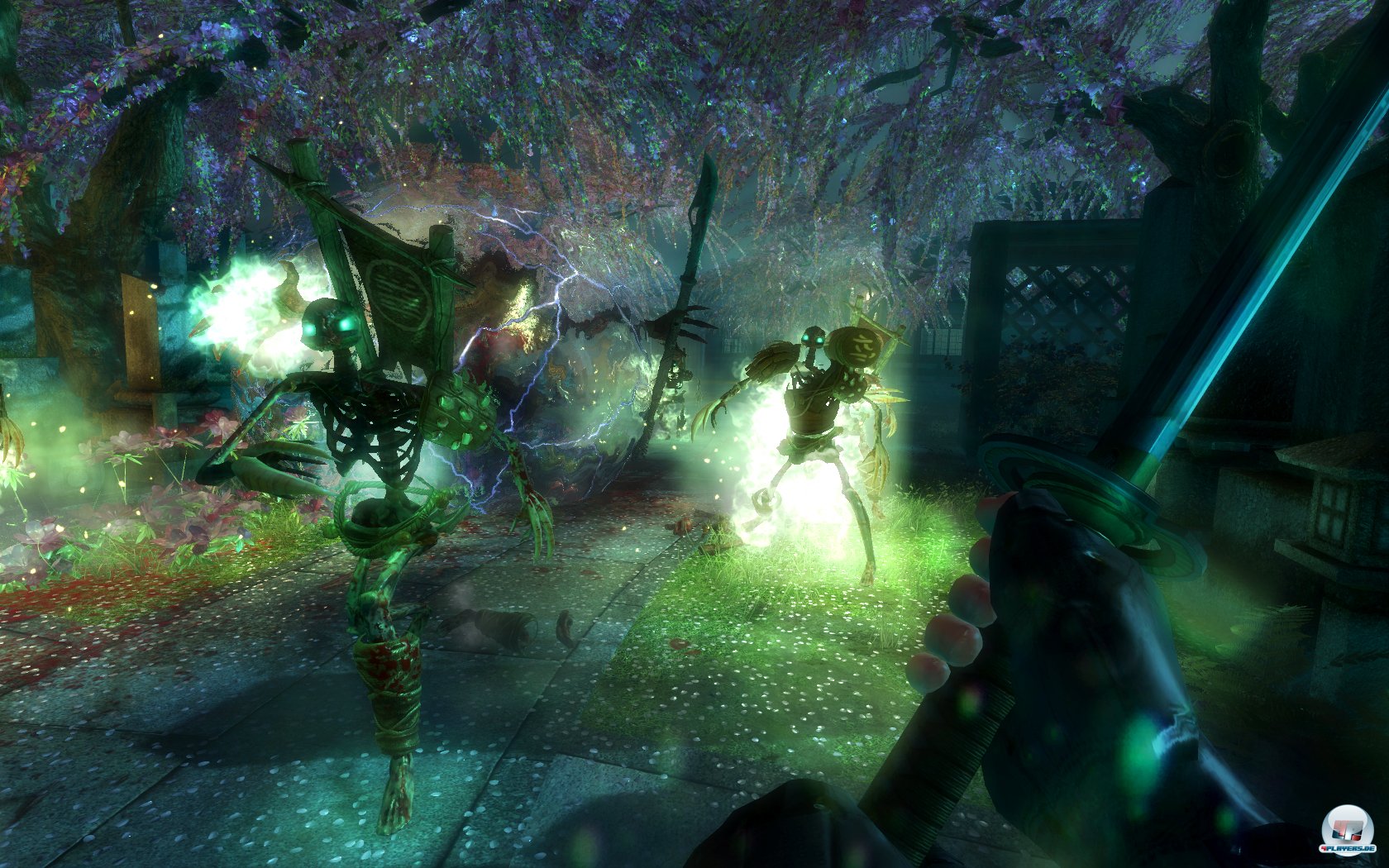

Zwar findet man in einem Abschnitt hinter einer explodierenden Wand eine pixelierte Treppe, die nach unten führt und schließlich im mehr oder minder akkurat nachgebauten U-Bahn-Abschnitt des Originals mündet. Doch abseits dieser Hommage ist die hauseigene Kulisse der Road Hog Engine auf dem neuesten Stand. Schneebedeckte Gebirge, düstere Katakomben, japanische Gärten, Bambuswälder, Kleinstädte, regnerische Containerhäfen, rostige Tanker, höllische Dämonen-Dimensionen: Die abwechslungsreichen Gebiete werden aufwändig modelliert, man fühlt sich in ihnen wohl, so dass man sich auch nicht zu schade ist, jedem versteckten Geheimnis auf die Spur kommen. Man bekommt schicke Lichteffekte zu sehen, aufwändige Texturen und schön anzuschauende brachiale Explosionen, jedoch auch mitunter eintönige Animationen bei den Dämonen.

Und die Kulisse ist vergleichsweise hardwarehungrig. Ich würde sie hinsichtlich der visuellen Leistungsfähigkeit etwa eine halbe bis ganze Stufe unter der 4A-Engine einordnen, die bei Metro Last Light eingesetzt wurde, aber sie verbraucht ungleich mehr Ressourcen. Immer wieder gab es Momente, in denen die Bildrate gefährlich nach unten abrutschte. Dass ich in diesen Augenblicken, die sich nicht immer in Relation zur Gegneranzahl oder der Levelgröße setzen ließen, nicht das Zeitliche segnete, scheint rückblickend pures Glück gewesen zu sein – denn akkurates Zielen war in diesen Momenten nicht möglich. Doch wirklich kritisch wurde es ohnehin nur in einer Hand voll Situationen – was angesichts einer Spieldauer von zehn bis 15 Stunden zweifellos bedauerlich, aber unter dem Strich verschmerzbar ist.